L’art moderne identifie création et rupture (cours 1) ; la philosophie moderne (cours 2) s’avère comme l’ère des remises en question de la tradition, soit de la métaphysique ( le Cercle de Vienne ), soit de la domination du monde par la « technoscience » ( Martin Heidegger ). La littérature moderne n’est pas en reste. Ce sera notre cours 3.

Il commence par une révolution littéraire que Proust a appelée lui-même une « révolution copernicienne« , en forme d’hommage indirect à Kant, et dont il a attribué la paternité à l’écrivain normand Gustave Flaubert.

I Gustave Flaubert : une révolution copernicienne en littérature :

Ainsi, de même que Kant avait accompli une révolution copernicienne en philosophie (Kant a renversé avec la notion de sujet le rapport de la connaissance à l’objet), de même que Manet avait en 1863 accompli une autre révolution copernicienne prophétique de la modernité en peinture avec son Déjeuner sur l’herbe ou Tchaïkovski (1840-1893) en musique avec son Concerto en do majeur, opus 35 de 1878 :

Flaubert, à la même époque accomplit pour son compte une révolution copernicienne en littérature.

Mais en quoi consiste cette révolution copernicienne en littérature ?

Essentiellement, dans un certain usage de l’imparfait, par lequel Flaubert nous fait entrer dans l’esprit de ses personnages.

La révolution « flaubertienne » de l’imparfait vue par Proust :

» Le style de Flaubert exprime une révolution de vision, de représentation du monde… aussi grande que celle de Kant, déplaçant le centre de la connaissance du monde dans l’âme par son usage de l’imparfait composé en partie des paroles des personnages que Flaubert rapporte habituellement en style indirect pour qu’elles se confondent avec le reste : « L’État devrait s’emparer de la bourse. Bien d’autres mesures étaient bonnes encore. Il fallait d’abord passer le niveau sur la tête des justes. Il fallait que les nourrices et les accoucheuses fussent salariées par l’État. Dix mille citoyennes, avec de bons fusils, pouvaient faire trembler l’Hôtel de Ville… », tout cela ne signifie pas que Flaubert pense et affirme cela, mais que Frédéric, la Vatnaz ou Sénécal le disent et que Flaubert a résolu d’user le moins possible des guillemets ; donc cet imparfait, si nouveau dans la littérature, change entièrement l’aspect des choses et des êtres, comme fait une lampe qu’on a déplacée, l’arrivée dans une maison nouvelle… Cet imparfait sert à rapporter non seulement les paroles mais toute la vie des gens. L’Éducation sentimentale est un long rapport de toute une vie ».

Marcel Proust, « À propos du style de Flaubert » dans Contre Sainte-Beuve.

Nous proposons ici le texte complet de cet article fondamental de Proust publié en 1920 dans la Nouvelle Revue Française et réuni dans l’ouvrage de critique littéraire Contre Sainte-Beuve (1954) qui rassemblait à titre posthume les pages que l’écrivain avait consacrées, sans leur donner d’ordre, aux auteurs qu’il admirait (Nerval, Baudelaire, Balzac et Flaubert) :

Proust parle du « style indirect » de Flaubert, mais dans le style indirect on rapporte les propos ou les pensées d’un personnage à l’aide de propositions subordonnées clairement distinguées de la proposition principale qui exprime la voix de l’auteur. En fait, il s’agit plutôt de style indirect libre : la voix du personnage et celle de l’auteur n’y sont plus distinguées et c’est pourquoi on parle, à son propos, de style polyphonique :

Emma Bovary s’est mariée à Charles, un médecin de campagne. Elle s’ennuie dans sa nouvelle vie jusqu’à ce que survienne « quelque chose d’extraordinaire » au chapitre précédant celui-ci: une invitation à un bal chez un marquis cherchant à rentrer dans la vie politique. Emma s’y rend avec Charles. Un dîner précède le bal.

» Mme Bovary remarqua que plusieurs dames n’avaient pas mis leurs gants dans leur verre (1). Cependant, au haut bout de la table, seul parmi toutes ces femmes, courbé sur son assiette remplie, et la serviette nouée dans le dos comme un enfant, un vieillard mangeait, laissant tomber de sa bouche des gouttes de sauce. Il avait les yeux éraillés et portait une petite queue enroulée d’un ruban noir. C’était le beau-père du Marquis, le vieux duc de Laverdière […] et qui avait été, disait-on l’amant de la reine Marie-Antoinette entre MM de Coigny et de Lauzun. Il avait mené une vie bruyante de débauches, pleine de duels, de paris, de femmes enlevées, avait dévoré sa fortune et effrayé toute sa famille. Un domestique, derrière sa chaise, lui nommait tout haut, dans l’oreille, les plats qu’il désignait du doigt en bégayant ; et sans cesse les yeux d’Emma revenaient d’eux-mêmes sur ce vieil homme à lèvres pendantes comme sur quelque chose d’extraordinaire et d’auguste. Il avait vécu à la Cour et couché dans le lit des reines ! [ monologue intérieur, style indirect libre ]

On versa du vin de Champagne à la glace. Emma frissonna de toute sa peau en sentant ce froid dans sa bouche. Elle n’avait jamais vu de grenades ni mangé d’ananas. Le sucre en poudre même lui parut plus blanc et plus fin qu’ailleurs.

Les dames, ensuite, montèrent dans leurs chambres s’apprêter pour le bal.

Emma fit sa toilette avec la conscience méticuleuse d’une actrice à son début. Elle disposa ses cheveux d’après les recommandations du coiffeur, et elle entra dans sa robe de barège (2), étalée sur le lit. Le pantalon de Charles le serrait au ventre.

— Les sous-pieds vont me gêner pour danser, dit-il.

— Danser ? reprit Emma.

— Oui !

— Mais tu as perdu la tête ! on se moquerait de toi, reste à ta place. D’ailleurs, c’est plus convenable pour un médecin, ajouta-t-elle.

Charles se tut. Il marchait de long en large, attendant qu’Emma fût habillée.

Il la voyait par derrière, dans la glace, entre deux flambeaux. Ses yeux noirs semblaient plus noirs. Ses bandeaux, doucement bombés vers les oreilles, luisaient d’un éclat bleu ; une rose à son chignon tremblait sur une tige mobile, avec des gouttes d’eau factices au bout de ses feuilles. Elle avait une robe de safran pâle, relevée par trois bouquets de roses pompon mêlées de verdure.

Gustave Flaubert, Madame Bovary, (première partie, chapitre XVIII), 1856.

Notes :

1 En disposant les gants dans les verres, selon un usage mondain, les dames indiquent qu’elles ne souhaitent pas être servies en alcool. A l’époque où Emma participe au bal, les femmes boivent du vin.

2 Barège: étoffe de laine.

L’intérêt, qu’avait bien compris Flaubert (Mme Bovary ne compte pas moins de 150 passages au style indirect libre), c’est que ce style permet à l’auteur de rapporter les propos ou les pensées de ses personnages sans épouser nécessairement leur point de vue et en suggérant toutes les formes possibles de distance et d’ironie eu égard aux illusions, à la naïveté ou même à la mauvaise foi dont ils font preuve.

II Le triomphe du monologue intérieur :

1°) Un précurseur oublié : Edouard Dujardin :

Si Flaubert comme le remarquait PROUST en est le précurseur, on rapporte l’invention du style direct libre à Édouard Dujardin (1861- 1949) dans son roman « expérimental » de 1888, Les Lauriers sont coupés :

Dujardin y rapporte six heures de la vie intérieure d’un jeune homme amoureux d’une demoiselle. L’intrigue, minimaliste, s’efface devant le procédé littéraire, en quoi nous reconnaissons cette caractéristique de la modernité dans les arts plastiques dont nous avons parlé à propos du Déjeuner sur l’herbe de Manet : l’effacement du sujet au bénéfice du style :

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/1820176001/edouard-dujardin-les-lauriers-sont-coupes

Ainsi dans l’extrait suivant, le héros est au restaurant :

« Ainsi, je vais dîner ; rien là de déplaisant. Voilà une assez jolie femme ; ni brune ni blonde ; ma foi, air choisi ; elle doit être grande : c’est la femme de cet homme chauve qui me tourne le dos ; sa maîtresse plutôt ; elle n’a pas trop les façons d’une femme légitime ; assez jolie, certes. Si elle pouvait regarder par ici ; elle est presque en face de moi ; comment faire ? À quoi bon ? Elle m’a vu. Elle est jolie ; et ce monsieur paraît stupide ; malheureusement je ne vois de lui que le dos ; je voudrais bien connaître aussi sa figure ; c’est un avoué, un notaire de province ; suis-je bête ! Et le consommé ? La glace devant moi reflète le cadre doré ; le cadre doré qui est donc derrière moi ; ces enluminures sont vermillonnées, les feux de teintes écarlates ; c’est le gaz tout jaune clair qui allume les murs ; jaunes aussi du gaz, les

nappes blanches, les glaces, les verreries. On est commodément ; confortablement. Voici le consommé, le consommé fumant ; attention à ce que le garçon ne m’en éclabousse rien. Non ; mangeons. Ce bouillon est trop chaud ; essayons encore. Pas mauvais. J’ai déjeuné un peu tard, et je n’ai guère faim ; il faut pourtant dîner. Fini, le potage. De nouveau cette femme a regardé par ici ; elle a des yeux expressifs et le monsieur paraît terne ; ce serait extraordinaire que je fisse connaissance avec elle ; pourquoi pas ? II y a des circonstances si bizarres ; d’abord en la considérant longtemps, je puis commencer quelque chose ;

ils sont au rôti ; bah ! j’aurai, si je veux, achevé en même temps qu’eux ; où est le garçon, qu’il se hâte ; jamais on n’achève dans ces restaurants ; si je pouvais m’arranger à dîner chez moi ; peut-être que mon concierge me ferait faire quelque cuisine à peu de frais chaque jour. Ce serait mauvais. Je suis ridicule ; ce serait ennuyeux ; les jours où je ne puis rentrer, qu’adviendrait-il ? au moins dans un restaurant on ne s’ennuie pas ».

2°) James Joyce, disciple d’Edouard Dujardin ?

On devine en effet ce que le célèbre monologue intérieur de Molly Bloom qui

clôt Ulysse de James Joyce (1882-1941) est largement inspiré de ce texte de Dujardin qu’à Paris, James Joyce jeune étudiant irlandais avait lu.

Mais Joyce va beaucoup plus loin encore dans la modernité en supprimant toutes les marques de ponctuation :

Lisez le final d’Ulysse de Joyce :

« Je l’ai poussé à me demander en mariage oui d’abord je lui ai donné le morceau de gâteau à l’anis que j’avais dans la bouche et c’était une année bissextile comme maintenant oui il y a seize ans mon dieu après ce long baiser je pouvais presque plus respirer oui il a dit que j’étais une fleur de la montagne oui c’est ça nous sommes toutes des fleurs le corps d’une femme oui voilà une chose qu’il a dite dans sa vie qui est vraie et le soleil c’est pour toi qu’il brille aujourd’hui oui c’est pour ça qu’il me plaisait parce que j’ai bien vu qu’il comprenait qu’il ressentait ce que c’était qu’une femme et je savais que je pourrais toujours en faire ce que je voudrais alors je lui ai donné tout le plaisir que j’ai pu jusqu’à ce que je l’amène à me demander de dire oui et au début je voulais pas répondre je faisais que regarder la

mer le ciel je pensais à tant de choses qu’il ignorait à Mulvey à Monsieur Stanhope à Hester à père au vieux capitaine Graves et aux marins qui jouaient au poker menteur et au pouilleux déshabillé comme ils appelaient ça sur la jetée et à la sentinelle devant la maison du gouverneur avec le truc autour de son casque blanc pauvre vieux tout rôti et aux petites Espagnoles qui riaient avec leurs châles et leurs grands peignes et aux ventes aux enchères le matin les Grecs les juifs les Arabes et dieu sait qui d’autre encore des gens de tous les coins de l’Europe et Duke Street et le marché aux volailles toutes gloussantes devant

chez Larby Sharon et les pauvres ânes qui trébuchaient à moitié endormis les vagues gens qui dormaient dans leurs manteaux à l’ombre sur les marches les grandes roues des chars de taureaux et le vieux château vieux de milliers d’années oui et ces Maures si beaux tout en blanc avec leurs turbans comme des rois qui vous invitaient à vous asseoir dans leurs toutes petites boutiques Ronda et leurs vieilles fenêtres des posadas deux yeux brillants cachés dans un treillis pour que son amant embrasse les barreaux et les cabarets entrouverts la nuit et les castagnettes et le soir où on a raté le bateau à Algésiras le veilleur qui faisait sa ronde serein avec sa lampe et O ce torrent effrayant tout au fond O et la mer la mer cramoisie quelquefois comme du feu et les couchers de soleil en gloire et les figuiers dans

les jardins d’Alameda oui et toutes les drôles de petites ruelles les maisons roses bleues jaunes et les roseraies les jasmins les géraniums les cactus et Gibraltar quand j’étais jeune une fleur de la montagne oui quand j’ai mis la rose dans mes cheveux comme le faisaient les Andalouses ou devrais-je en mettre une rouge oui et comment il m’a embrassée sous le mur des Maures et j’ai pensé bon autant lui qu’un autre et puis j’ai demandé avec mes yeux qu’il me demande encore oui et puis il m’a demandé si je voulais oui de dire oui ma fleur de la montagne et d’abord je l’ai entouré de mes bras oui et je l’ai attiré tout contre moi comme ça il pouvait sentir tout mes seins mon odeur oui et son coeur battait comme un fou et oui j’ai dit oui je veux Oui.«

Écoutez maintenant ce même texte interprété par la comédienne Céline Salette :

La grande différence par rapport au texte de Dujardin, c’est une innovation qui sera ensuite reprise par d’autres écrivains : l’absence de ponctuation.

N’est-elle qu’un artifice tel qu’il suffise de lire le texte pour le faire disparaître et rétablir la ponctuation manquante ?

La comparaison du texte avec la lecture de la comédienne incite à faire une réponse positive : lire le texte à haute voix implique des scansions qui en font apparaître le sens et qui supposent une ponctuation implicite facile à retrouver à partir de la lecture. Toute lecture du texte en est ainsi une interprétation et laisse le lecteur inventer sa propre ponctuation, sa propre respiration du texte. C’est moins en ce sens un artifice qu’une oeuvre ouverte. Ce en quoi elle est moderne. Et elle l’est plus encore en ceci que l’absence de ponctuation restitue quelque chose de la manière dont les idées se précipitent dans notre esprit quand nous pensons.

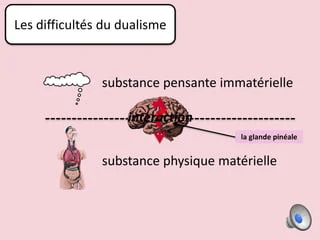

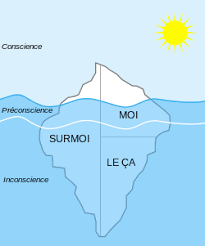

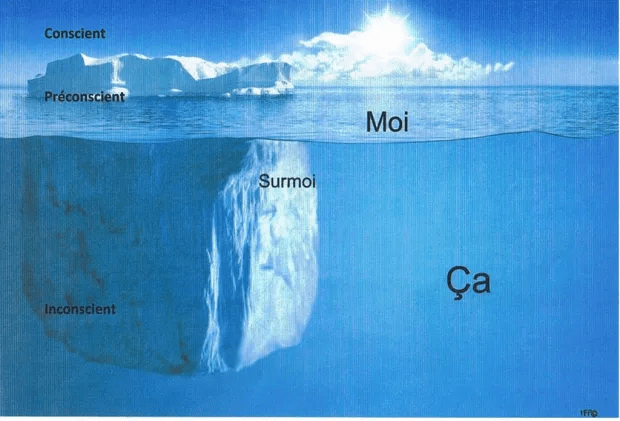

3°) Le fondement philosophique du monologue intérieur :

Le style libre, direct ou indirect, se conjugue particulièrement bien avec un projet littéraire dont on a pu juger qu’il était caractéristique du roman moderne en ébauche chez Flaubert, en pratique chez Edouard Dujardin puis chez Henry James et Marcel Proust, de James Joyce à Virginia Woolf que nous verrons plus tard.

Le courant de conscience (ou « stream of conciousness ») – un concept formé par le philosophe William James (le frère d’Henry). Il s’agit de donner un équivalent littéraire de la manière dont la pensée intérieure se forme et se déforme au gré des souvenirs, associations d’idées, espérances ou craintes.

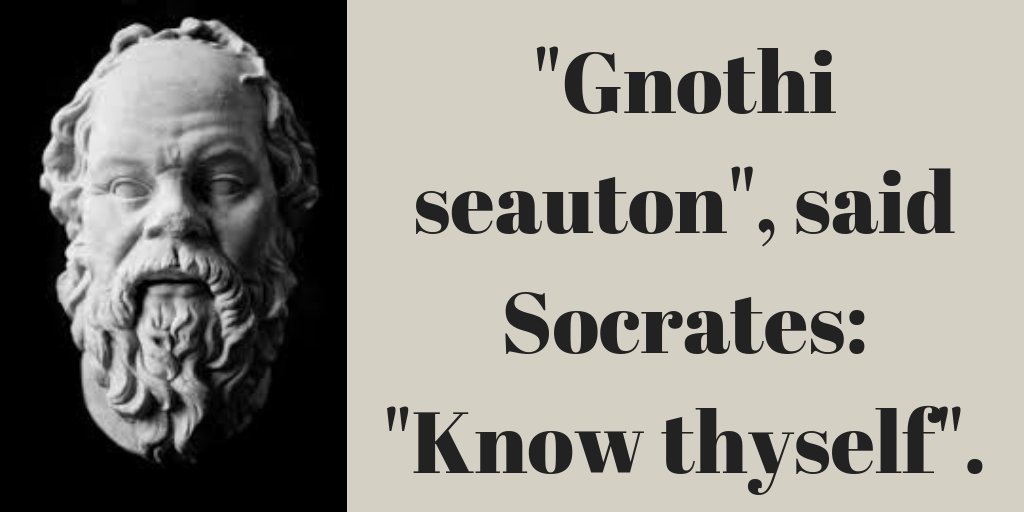

Dans le chapitre 5 de son Précis de psychologie (1895) William James (1842-1910) présente le « courant de conscience » comme un fait s’imposant l’expérience intérieure de chacun :

« Le tout premier fait concret que chacun reconnaît comme appartenant à son expérience

intime est le fait qu’une conscience suit son cours. Des « états mentaux » se succèdent en chacun de nous. Si nous pouvions dire en français « il pense » comme on dit « il pleut » ou « il vente », ce serait la manière la plus simple d’énoncer le fait avec le minimum de présupposés. Comme c’est impossible, nous devons nous contenter de dire que

la pensée suit son cours » (p. 108 du Précis de Psychologie de William James).

Faut-il en conclure que la notion de courant de conscience exclut celle de pensée personnelle ? Ce serait une erreur. La contradiction entre « courant de conscience » et

« pensée personnelle » n’est qu’apparente. Elle résulte du fait que l’on tienne le moi pour une substance, existant par soi et colorant toutes nos pensées comme s’il était, pour chacune, source préexistante de personnalisation. En fait, le moi n’est pas une substance, il est un flux.

C’est même trop dire que de rapporter au moi le flux de conscience puisque c’est au contraire le flux qui le constitue : le moi est à chaque instant ce qui existe du flux passé de ses états de conscience et notre philosophe conclut (page 110):

« Ce que nous entendons par moi personnel, ce sont des pensées reliées entre elles telles que nous les sentons »,

On comprend alors comment la pensée peut être un flux et en quel sens elle peut être

personnelle dès lors que ce flux dessine une histoire personnelle :

Pour faire simple :

| Courant de conscience | Monologue intérieur |

| Incontrôlé et chaotique | Illustre notre conscience |

| Structuré et cohérent | Illustre notre petite voix |

III Le roman moderne d’une grande dame : Virginia Woolf :

1°) La critique et la révolte contre le roman classique :

L’après première guerre mondiale est la fin d’un monde et le commencement d’un autre. Les arts entrent dans la modernité, la littérature ne fait pas exception. C’est cette révolution que salue Virginia Woolf dans un article de 1919, paru dans le supplément littéraire du Times, et repris ultérieurement dans Le roman contemporain (titre original : Modern Fiction). Elle y dénonce les contraintes qui définissent à ses yeux le roman « edwardien », le roman réaliste classique :

Edwardien : Édouard VII règne de 1901 à 1910, mais on considère que l’esprit edwardien se prolonge jusqu’à l’immédiat après-guerre (1919). Pour les historiens anglais, le naufrage du Titanic ou le traité de Versailles appartiennent encore à la période edwardienne. Les grands écrivains de ce monde finissant sont F.H. Burnett, J.M. Barrie, Kenneth Grahamme, P.G. Wodehouse, Beatrix Potter, ou encore E.M. Forster.

« Une contrainte semble peser sur l’écrivain, non pas celle de sa libre volonté mais celle de quelque tyran puissant et sans scrupule qui l’asservirait et l’obligerait à produire une intrigue, du comique, du tragique, des histoires d’amour et un air de vraisemblance pour envelopper le tout, de manière si impeccable que si tous les personnages devaient prendre vie ils se retrouveraient tous habillés, jusqu’au dernier bouton de leur pardessus, à la mode du moment. Les ordres du tyran sont exécutés ; le roman est fait à point.

Mais parfois, de plus en plus souvent à mesure que le temps passe, un doute momentané, un accès de rébellion nous effleure, tandis que les pages se remplissent comme de coutume. La vie ressemble-t-elle à ça ? Les romans doivent-ils ressembler à ça ?…

Si l’on y regarde de près, il semble que la vie est très loin de « ressembler à ça ». Que l’on examine quelques instants un esprit ordinaire, un jour ordinaire. L’esprit reçoit une multitude d’impression, triviales, fantasmatiques, évanescentes ; ou gravées profondément comme avec de l’acier. Elles lui arrivent de tous côtés, avalanche incessante d’innombrables atomes ; et elles ont beau en tombant s’intégrer à la vie de ce lundi ou de ce mardi, l’accent tombe à chaque fois différemment ; le moment important n’est pas celui-ci mais celui-là ; de sorte que, si un écrivain était un homme libre et non un esclave, s’il pouvait travailler à partir de ce qu’il ressent et non de simples conventions, il n’y aurait ni intrigue, ni comique, ni tragédie, ni enjeu amoureux ni péripétie dans le style convenu, et peut-être pas un seul bouton cousu à la manière des tailleurs de Bond Street. La vie n’est pas une série de lanternes alignées avec symétrie ; la vie est un halo lumineux, une enveloppe à demi-transparente qui nous entoure depuis les premiers jours de notre conscience jusqu’à la mort .

La tâche du romancier n’est-elle pas de communiquer cet esprit changeant, inconnu et indéfini, quelles que soit l’aberration et la complexité qu’il offre, en s’efforçant d’y mêler le moins possible d’éléments étrangers et extérieurs ? Nous ne plaidons pas simplement pour le courage et la sincérité ; nous suggérons juste que la véritable essence du roman n’est pas tout à fait celle qu’on nous laisse croire habituellement .

C’est du moins dans ce sens que nous nous efforçons de définir ce qui distingue le travail de plusieurs jeunes écrivains parmi lesquels Mr James Joyce est le plus remarquable, de celui de leurs prédécesseurs. Ils tentent de se rapprocher de la vie, et de préserver avec plus de sincérité et d’exactitude ce qui les intéresse et les émeut, même s’ils doivent pour cela abandonner la plupart des conventions communément observées par les romanciers. Consignons tous les atomes de pensée qui nous viennent à l’esprit dans l’ordre où ils nous viennent, retraçons le motif, même s’il semble décousu et incohérent, dont chaque vie ou incident marque notre conscience. Ne partons pas du principe que la vie existe plus pleinement dans ce qu’on considère communément comme important que dans ce qu’on considère comme négligeable ».

Virginia Woolf, Modern Fiction, article de 1919, paru dans le supplément littéraire du Times, et repris ultérieurement en traduction française dans l’essai, Le roman contemporain.

2°) Ulysse et Mrs Dalloway :

Mais alors qu’est-ce qui ressemblerait à la vie ?

Ce qui ressemblerait à la vie, ce serait de prendre pour objet de roman le vécu intérieur d’un personnage ordinaire, le temps d’une journée ordinaire. Ce projet que James Joyce a eu l’audace de mettre en oeuvre dans Ulysse, Virginia Woolf l’entreprend à son tour avec Mrs Dalloway, qu’elle pense d’abord intituler The Hours quand elle en commence la rédaction en 1923.

Le livre nous plonge dans l’esprit de Clarissa Dalloway et de quelques autres personnages, Peter Walsh, un ami de jeunesse ou encore le poète Septimus, le temps d’une journée ensoleillée à Londres. A la première page, Clarissa Dalloway décide d’aller elle-même acheter des fleurs pour la réception qu’elle donne le soir même et qui se termine à la dernière page. Mrs Dalloway semble donc la mise en oeuvre rigoureuse du programme que dessine

Modern Fiction, son article cité ci-dessus. Mais l’article est de 1919, et Mrs Dalloway, dont la rédaction commence en 1923, ne sera publiée qu’en 1925. En réalité, Virginia Woolf pense à elle-même, à l’évolution de son oeuvre, autant qu’elle salue en Joyce l’oeuvre d’un génie, qu’elle n’aimera guère, non par conflit intellectuel mais plutôt par rivalité, comme par jalousie. James Joyce dont l’Ulysse raconte aussi une journée ordinaire, celle de la vie de Léopold Bloom et de Stephen Dedalus à Dublin. Or ce roman-fleuve de près de mille pages avait commencé de paraître en feuilleton dans un magazine littéraire américain, The little Review. Virginia en avait eu connaissance, elle qui venait de débuter Mrs Dalloway avait eu l’impression qu’on lui volait l’idée alors Virginia Woolf, jalouse de Joyce ?! :

« C’est du moins dans ce sens que nous nous efforçons de définir ce qui distingue le travail de plusieurs jeunes écrivains parmi lesquels Mr James Joyce est le plus remarquable, de celui de leurs prédécesseurs. Ils tentent de se rapprocher de la vie, et de préserver avec plus de sincérité et d’exactitude ce qui les intéresse et les émeut, même s’ils doivent pour cela abandonner la plupart des conventions communément observées par les romanciers. Consignons tous les atomes de pensée qui nous viennent à l’esprit dans l’ordre où ils nous viennent, retraçons le motif, même s’il semble décousu et incohérent, dont chaque vie ou incident marque notre conscience. Ne partons pas du principe que la vie existe plus pleinement dans ce qu’on considère communément comme important que dans ce qu’on considère comme négligeable »

Virginia Woolf, Modern Fiction, article de 1919, paru dans le supplément littéraire du Times, et repris ultérieurement en traduction française dans l’essai, Le roman contemporain.

Sans Ulysse, Mrs Dalloway n’aurait probablement pas vu le jour, non que Virginia Woolf ait

plagié en rien James Joyce, mais parce que l’audace intellectuelle de ce dernier a été pour elle un encouragement décisif à approfondir l’art du roman dans la perspective qu’elle éprouvait comme une rupture nécessaire avec l’ère edwardienne sinon victorienne. Néanmoins, un peu jalouse, elle écrit :

« J’ai fini Ulysse et je pense que c’est un ratage. Du génie, certes, mais de la moins belle eau. Le livre est diffus et bourbeux ; prétentieux et vulgaire (…). Je ne puis m’empêcher de penser à quelque galopin d’école primaire, plein d’esprit et de dons, mais tellement sûr de lui, tellement égoïste qu’il perd toute mesure, devient extravagant, poseur, braillard et si mal élevé qu’il consterne les gens bien disposés à son égard et ennuie sans plus ceux qui ne le sont pas. »

Virginia Woolf, Journal d’un écrivain.

Mais alors comment débute la journée de Mrs Dalloway :

La vie intérieure entre présent, passé et avenir

« Mrs Dalloway dit qu’elle se chargerait d’acheter les fleurs.Car Lucy avait bien assez de pain sur la planche. Il fallait sortir les portes de leurs gonds; les serveurs de Rumpel-mayer allaient arriver. Et quelle matinée, pensa Clarissa Dalloway : toute fraîche, un cadeau pour des enfants sur la plage.

La bouffée de plaisir! Le plongeon! C’est l’impression que cela lui avait toujours fait lorsque, avec un petit grincement des gonds, qu’elle entendait encore, elle ouvrait d’un coup les portes-fenêtres, à Bourton, et plongeait dans l’air du dehors. Que l’air était frais, qu’il était calme, plus immobile qu’aujourd’hui, bien sûr, en début de matinée; comme une vague qui claque, comme le baiser d’une vague; vif, piquant, mais en même temps (pour la jeune fille de dix-huit ans qu’elle était alors) solennel, pour elle qui avait le sentiment, debout devant la porte fenêtre grande ouverte,que quelque chose de terrible était sur le point de survenir; elle qui regardait les fleurs, les arbres avec la fumée qui s’en dégageait en spirale, et les corneilles qui s’élevaient, qui retombaient; restant là à regarder, jusqu’au moment où Peter Walsh avait dit : «Songeuse au milieu des légumes?» – était-ce bien cela? – ou n’était-ce pas plutôt « Je préfère les humains aux choux-fleurs »? Il avait dû dire cela un matin au petit déjeuner alors qu’elle était sortie sur la terrasse. Peter Walsh. Il allait rentrer des Indes, un jour ou l’autre, en juin ou en juillet, elle ne savait plus exacte-ment, car ses lettres étaient d’un ennuyeux… »

Virginia WOOLF, Mrs Dalloway, 1925.

Virginia Woolf ou le théâtre de la vie intérieure :

Dans Les Vagues (1931), Virginia Woolf fait entendre les monologues intérieurs de six person- nages. Ici, les jeunes personnages partent en pension, au collège, pour la première fois.

» À présent, dit Bernard, l’heure est venue. Le jour est venu. Le fiacre est à la porte. Mon énorme malle fait plier les jambes arquées de George encore plus. L’odieuse cérémonie est terminée, les conseils, et les adieux dans le hall. À présent il y a cette cérémonie, gorge serrée, avec ma mère, cette cérémonie, échange de poignées de main, avec mon père; il faut à présent continuer à faire au revoir de la main, continuer à faire au revoir, jusqu’à ce que nous prenions le virage. À présent cette cérémonie est terminée. Le Ciel soit loué, toutes les cérémonies sont terminées. Je suis seul; je vais au collège pour la première fois.

Tout le monde a l’air de s’affairer en vue de ce seul instant; puis jamais plus. Jamais plus. Toute cette excitation est terrible. Tout le monde sait que je vais au collège, que je vais au collège pour la première fois. «Ce garçon va au collège pour la première fois», dit la bonne, en lavant le perron. Il ne faut pas que je pleure. Il faut que je les regarde avec indifférence. À présent les horribles portiques de la gare s’ouvrent grand; «l’horloge à face de lune me contemple». Il me faut faire des phrases et des phrases pour interpo- ser quelque chose de dur entre moi et le regard des bonnes, le regard des horloges, les visages qui m’examinent, les visages qui sont indifférents, sinon je vais pleurer. Voilà Louis, voilà Neville, en pardessus, portant leurs sacs de voyage, près du guichet. Ils sont calmes. Mais ils n’ont pas leur air habituel.

Voici Bernard, dit Louis. Il est calme; il est à l’aise. Il balance son sac en marchant. Je vais suivre Bernard, car il n’a pas peur. Nous sommes entraînés du guichet vers le quai comme un fleuve entraîne brindilles et brins de paille autour des piles d’un pont. Voilà la puissante locomotive vert bouteille, sans encolure, seulement un dos et des cuisses, qui crache de la vapeur. Le chef de gare siffle; le drapeau s’abaisse; sans efforts, de son propre élan, comme une avalanche déclenchée par une légère poussée, nous partons ».

Virginia WOOLF, Les Vagues, 1931, trad. M. Cusin, Gallimard, 2012

AUTRE OEUVRE DE VIRGINIA WOOLF : LES PHARES

3°) Virginia Woolf, sensuelle et féministe :

Parmi ces nombreux combats féministes, elle défend l’idée en particulier pour l’éducation qui, rappelons-le est à notre programme, l’idée d’une chambre à soi pour les filles, seule garante de leur éducation libre :

Les conditions économiques et sociales de l’émancipation intellectuelle, selon Virginia Woolf

Une chambre à soi (parfois traduit Un lieu à soi) est un essai qui s’appuie sur plusieurs conférences que Virginia Woolf, romancière anglaise, a données à Cambridge, dans des collèges de femmes.

» Il est indispensable qu’une femme possède quelque argent et une chambre à soi si elle veut écrire une œuvre de fiction.

[…] Tout semble s’opposer à ce que l’œuvre sorte entière et achevée du cerveau de l’écri vain. Les circonstances matérielles lui sont, en général, hostiles. […] Mais les difficultés, pensais-je, étaient infiniment plus terribles quand il s’agissait de femmes. Et tout d’abord il était hors de question qu’elles eussent une pièce personnelle, ne par- lons pas d’une pièce tranquille ou à l’abri du bruit — à moins que leurs parents ne fussent exceptionnellement riches ou de grande noblesse — et cela jusqu’au début du XIX e siècle.

Si une femme écrivait, elle devait le faire dans le salon commun. Et sans cesse on interrompait son travail — chose dont miss Nightingale devait se plaindre avec tant de véhémence : «Les femmes n’ont jamais une demi-heure dont elles puissent dire qu’elle leur appartienne.» Encore était-il plus facile d’écrire ainsi en prose et une œuvre de fiction, que de composer un poème ou une pièce de théâtre. Le roman demande moins de concentration. Jane Austen écrivit dans ces conditions jusqu’à la fin de ses jours. « Qu’elle ait été capable d’accomplir tout cela (écrit son neveu dans ses souvenirs) reste surprenant, car elle n’avait pas de bureau personnel où se retirer et la plus grande par- tie de son travail dut être faite dans le salon commun, où elle était exposée à toutes sortes d’interruptions. Elle prenait grand soin que les domestiques, les visiteurs ou qui que ce fût hors de sa propre famille ne pût soupçonner son travail. » Jane Austen cachait ses manuscrits ou les recouvrait d’une feuille de papier buvard.«

Virginia WOOLF, Une chambre à soi, trad. C. Malraux, 10/18, 1929.

et enfin terminons en beauté par une citation de notre grande dame anglaise :

FIN DU COURS 3